映画市場の根本変化とAIによる革命と未来(2/2)~生成AIは「恐れるもの」ではなく「共に設計すべきもの」

公開日: 2025/04/04

第75回ベルリン国際映画祭の併設マーケット「EFM (European Film Market)」では、プロデューサー、バイヤー、マーケター向けに"Industry Sessions"として、最新のトレンドや方法論を学べるセミナー、様々な分野の第一人者らが集まるパネルディスカッションが多数開催されました。そのなかでも、フォーカステーマの一つであるAIを軸に、プロデューサー、アナリスト、未来予測のプロフェッショナルらが、ヨーロッパの映画市場の現状と、今後の方向性、課題について語ったセッション、" The Big Picture: Decoding Newest Industry Trends and Shifts"の内容をレポートします。後半では、映画とメディアの未来に関するパネルディスカッションが行われ、AIと配信メディアの変化、業界の変容、そして政策との関わりに至るまで、多様な視点が交差しました。

※本記事で触れられている内容は2025年2月時点の情報です。

パネリストとして、未来学者のソフィー・ヴィトヴェッド氏、Ampere Analysis共同創業者のギー・ビッソン氏、プロデューサー兼ディストリビューターのカリン・チェン氏、そしてモデレーターのAC・コッペンズ氏が登壇しました。

AIは未来に向けた進化の一部として受け入れるべき存在

前半でEuropean Audiovisual Observatory(※)の映画アナリスト、マニュエル・フィオローニ氏らがヨーロッパ市場の現状や課題への挑戦について語ったことを受けつつ、議論は未来、大きな変化の波を作っているAIに移りました。

※ 欧州評議会の一部門で、本拠地はフランス・ストラスブール。ヨーロッパの視聴覚(Audio Visual) 産業に関するデータを収集・分析・報告することをミッションとする

未来学者のソフィー・ヴィトヴェッド氏は、会場で「AIお断り」の掲示を見て驚いたエピソードを紹介し、AIを恐れるのではなく、進化の一部として捉えるべきだと強調しました。AIは制作現場の効率化だけでなく、観客とコンテンツの関係性を再構築する力も持っていると述べ、コンテンツに及ぼす「観客の影響力」がAIによって強まっていることを言及しました。そして、映画業界におけるAIの役割について、「データ活用への深い理解」の鍵になると指摘。観客の行動を把握し、どのようにアプローチするのか考えることが重要であると語りました。同氏は、伝統的に映画製作者は「映画を作ること」そのものにこだわる傾向があったが、今後はAIを活用し、映画以外の産業から新しいビジネス戦略を取り入れる必要があると語りかけました。

これに対し、Ampere Analysis共同創業者のギー・ビッソン氏は、「AIはこれまでの技術革新とは異なり、創作のすべての段階に影響を与える根本的な変化である」 とコメント。過去、デジタル化によって多くの職業が消えたように、AIも業界構造を大きく揺るがすとし、適応と再教育の重要性を説きました。

プロデューサー兼ディストリビューターのカリン・チェン氏は、実際に自身の制作現場でAIツールを使っているとしながらも、生成AIに関しては法的課題が残ると慎重な姿勢を見せました。それでも 「AIは津波のように不可避な存在であり、避けるのではなく、向き合うべき」 とし、より開かれた議論が必要だと呼びかけました。

AIとメディア・エコシステムの未来:業界を横断した協業が求められる

議論はさらに、AI主導の新たな配信サービスの登場や、それによって変化するメディア・エコシステムにも及びました。モデレーターのAC・コッペンズ氏は、ユーザーがAIを活用してコンテンツ制作を行えるサービス“Eggnog AI”や、AIを利用したアニメ制作を可能とするツールを提供する企業“Invisible Universe”などに言及し、「人間主体と非人間主体が共存する新たなメディア空間が生まれつつある」 と展望を語りました。

ビッソン氏は、現在のメディア・エコシステムはもはや従来の「地理的・ウィンドウごとに分断された業界」では語れないとし、「あらゆるメディアが、星のようにあらゆる方向に広がりはじめている」 と表現。そして、「テレビとソーシャルメディア、配信と地元メディアなど、領域を超えた連携が今後さらに活発になると見ています」と自身の考えを明らかにしました。

チェン氏も同様に、プロデューサーの視点から 「IP構築」や「業界を横断した収益モデル」 の必要性を訴えました。そして、特に映画業界の変化は、内部からではなく外部から、つまりAI主導の新興企業や他業種から起こると予測しました。

ヴィトヴェッド氏はさらに、映画産業が「マッシュアップの世界」に突入していると認識すべきだと主張。「コンテンツはもはや『個体』ではなく、『液体』になっています。マスメディアの発展以前、物語は常に観客の趣向に適応してきましたが、AIツールの登場で再び観客に合わせた物語づくりが可能となりました」と語りました。そのうえで、同氏は2~3年後のコンテンツ量が現在の100倍に上るとし、ハリウッドなどの大手スタジオが生き残るには、非常に高いクオリティのコンテンツが求められると予想しました。

規制と倫理、そして政策が担う未来

観客からは、「自分の興味がアルゴリズムにより決められ、異なる意見や知らない世界に触れる機会が失われているのではないか」「多様性を維持しながらAIをどう使うか」といった質問が寄せられました。ヴィトヴェッド氏は、AIの持つ「価値観の相違によって生まれる摩擦を除去する力」が、人間の批判的思考を弱める可能性にも警鐘を鳴らしつつ、AIを断固拒否するのではなく、解決の糸口は「AIに人間の価値観を反映させる設計」にあると述べました。加えて、コッペンズ氏は「AIは私たちの行動、データの集積でできており、私たち自身が形作っているものです」と指摘。AIを一方的な外部要因とみなすのではなく、業界としてどう設計していくかを主体的に考えるべきだと提案しました。

最後に政策面についての質問に対し、ヴィトヴェッド氏は「ヨーロッパは今、イノベーションの面で遅れを取っており、AIを活用するにはマインドセットの転換と大規模な支援体制が必要」と強調しました。そしてAIを単に規制するのではなく、実験的なプロジェクトを可能にする「サンドボックス」のような環境の整備が求められると述べました。

このパネルディスカッションは、映画業界が直面する変化と可能性を鋭く描き出すものであり、AIとの共生に向けた「恐れではなく構築」のマインドが求められていることを強く印象づける内容となりました。

- 第1回:開かれた映画祭としての可能性

- 第2回:今、AIが映画ビジネスにもたらすもの(1/2)~創造性を奪うのではなく、サポートする

- 第3回:今、AIが映画ビジネスにもたらすもの(2/2)~正しい期待値設定が生産性向上をもたらす

- 第4回:映画市場の根本変化とAIによる革命と未来(1/2)~ヨーロッパの映画業界が見る"Big Picture"

- 第5回:映画市場の根本変化とAIによる革命と未来(2/2)~生成AIは「恐れるもの」ではなく「共に設計すべきもの」

新着記事

-

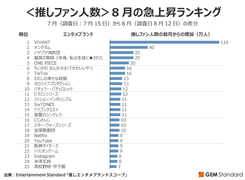

『薬屋のひとりごと』初の推しファン人数首位獲得、『名探偵コナン』劇場版公開に向けてエンタメブランド価値増加~2025年4月推しエンタメブランド調査結果

(2025/04/23) -

ディズニー:長期間のウィンドウをアピールし、フランチャイズからオリジナル作品を含む2025年公開映画を紹介<CinemaCon2025 スタジオプレゼンテーション>

(2025/04/16) -

パラマウント:劇場体験の原点を再確認ー “変化の時代”に向けた覚悟と感謝のメッセージ<CinemaCon2025 スタジオプレゼンテーション>

(2025/04/16)

新着ランキング

-

音楽アーティスト リーチpt 週間TOP10【最新週】

(2025/04/25) -

マンガ リーチpt 週間TOP10【最新週】

(2025/04/25) -

映像 リーチpt 週間TOP10【最新週】

(2025/04/25)